들어가며

대통령 선거가 6월로 다가왔다.

예기치 않은 변화로 인하여 대선 주자들은 다양한 정책들을 내고 있으며, 그 중 근로 시간의 변화라는 문제를 들고나온 후보들이 눈에 띈다.

국민의힘은 주 40시간제를 지키되, 주4.5일제를 탄력적으로 이용하자는 요건에 가깝다. 그 외 민주 계열 정당은 원칙적으로 36시간제를 도입하여 주4.5일제를 만들려고 한다.

둘 다 4.5일제를 표방하고 있으나, 노동법적으로나 사회 기반에 적용되는 방향은 매우 다르다는 것을 말하고 싶다.

먼저, 과거를 알아봐야 현재를 예측할 수 있다.

1989년 주 48시간제 ➡️ 44시간제

2005년 주 44시간제 ➡️ 40시간제

그리고 20여 년이 지금 주 40시간제 ➡️ 36시간제가 논의되고 있다.

이번 4월 글은 이례적으로 2편으로 나누어 진행할 예정이다.

2️⃣ 40시간 -> 36시간제로 변화에 대한 고찰

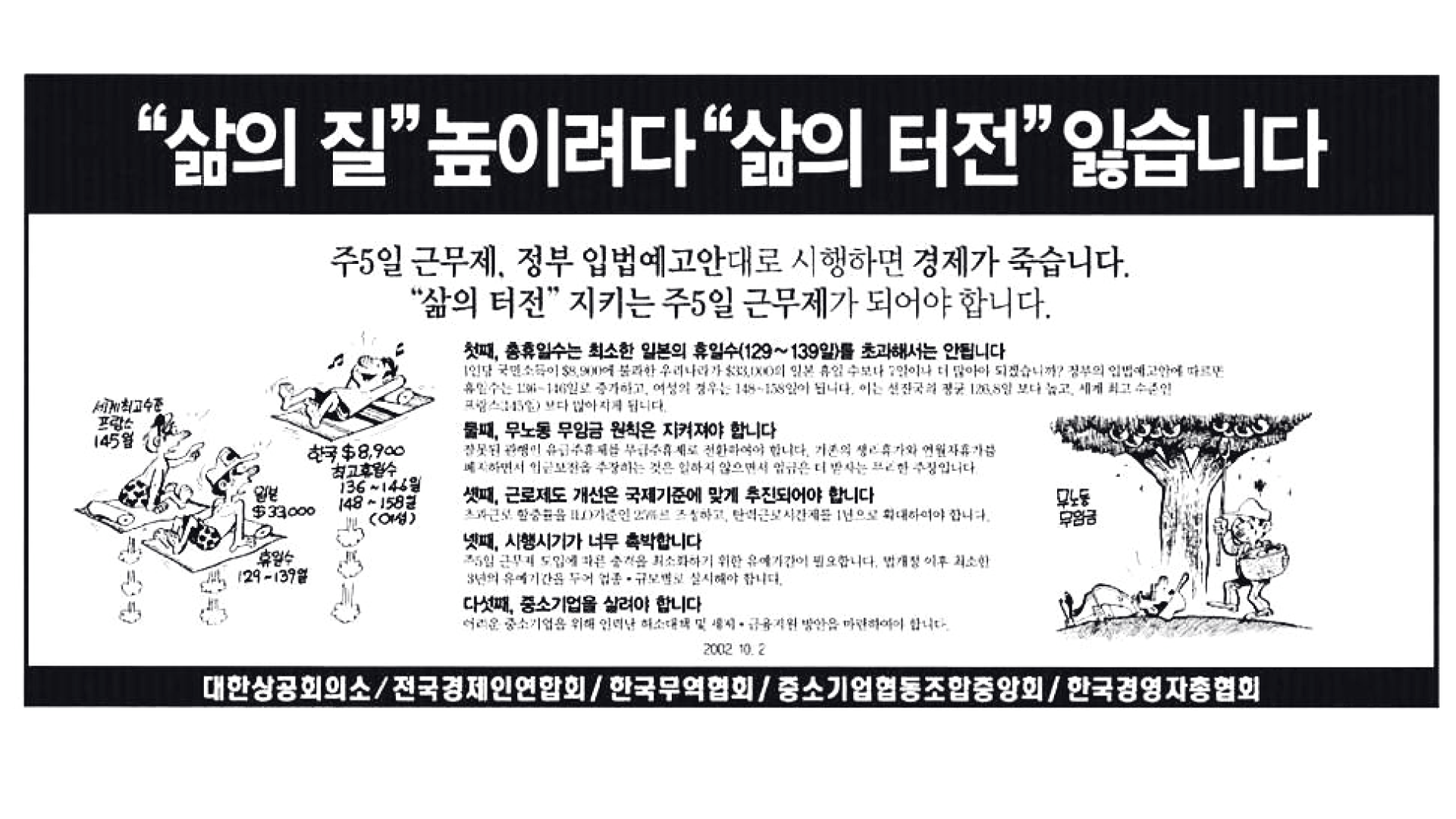

“삶의 질” 높이려다 “삶의 터전” 잃습니다.

언제나 그렇듯 변화를 두려워하는 이들은 존재하기 마련이었다.

44시간제에서 40시간으로 변화한 김대중 👉 노무현 정부의 발걸음은 아주 적절한 시기에 적절하게 우리의 삶을 바꾸어 놓았다고 할 수 있었다.

하지만, 도입 초기 있었던 실사례와 마찰 등을 알아보는 것이 앞으로 “현장 생산직”으로써 변화에 대비해야 할 수도 있는 우리의 책무일 것이다.

근로 시간의 변화로 생기는 큰 틀에서 변화는 총 4가지로 볼 수 있다.

1️⃣ 연차 제도의 변화

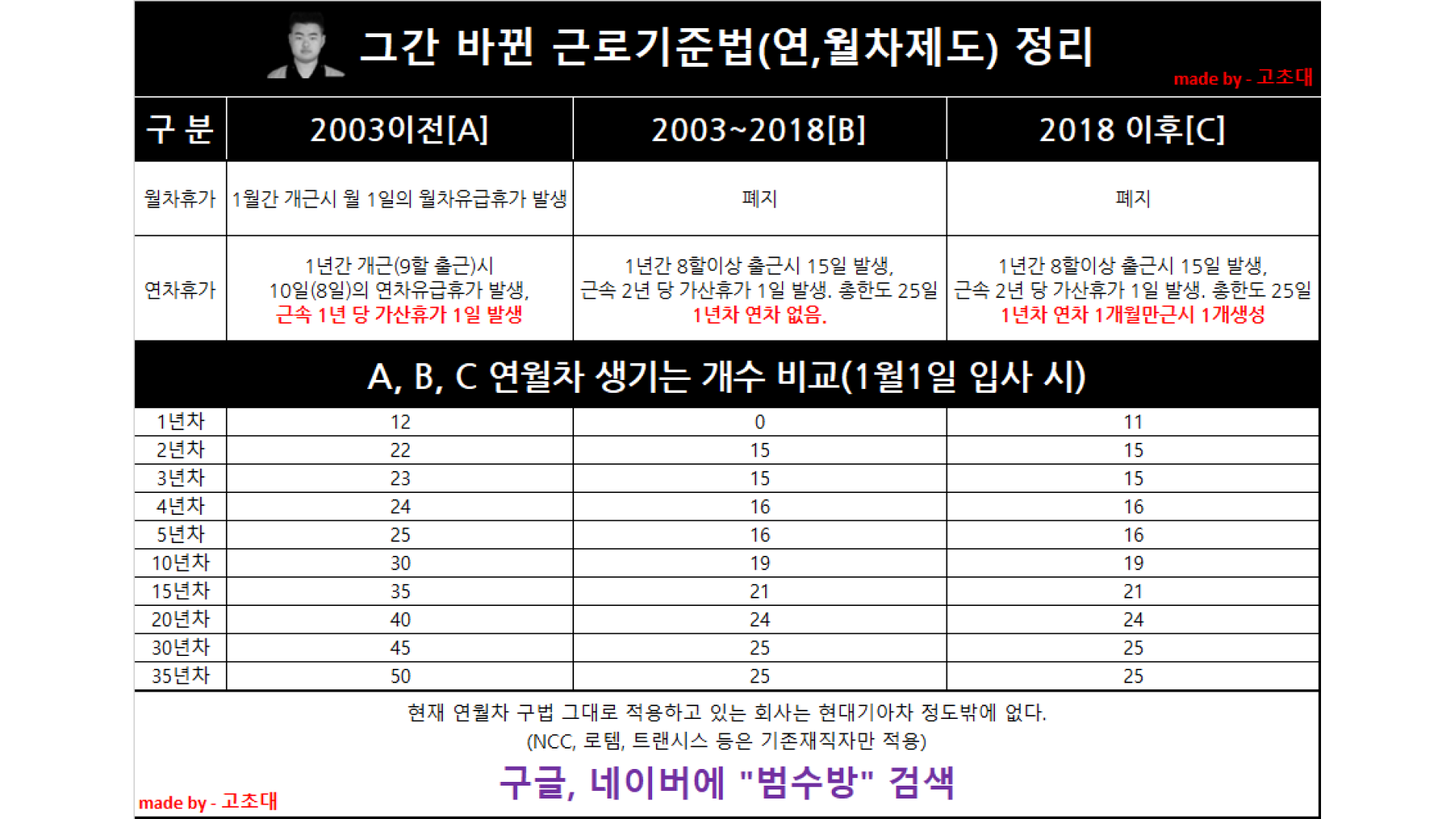

주 40시간제로 4시간이 줄어들게 되며, 연∙월차 제도의 변경이 생겼다. 현 취업한 이들은 연차, 즉 휴가제도를 왜 “연∙월차”라고 부르는지 의아할 것이다.

이것은 과거의 휴가제도와 현재의 휴가제도가 상이하기 때문에 생긴 변화이며, 과거의 명칭을 부르기 때문에 생기는 오해라 할 수 있다.

아래의 도표를 봐 보자

2000년대 초까지는 연월차가 “근로기준법”이었으며, 44시간제 유지 당시엔 모든 회사가 우리가 아는 매년 1개씩 증가하는 연월차가 있는 회사였다고 보면 된다.

이후 40시간제 변화가 이루어지며, 연월차는 사라지고 “연차 제도”가 남았다고 해석하는 게 옳다.

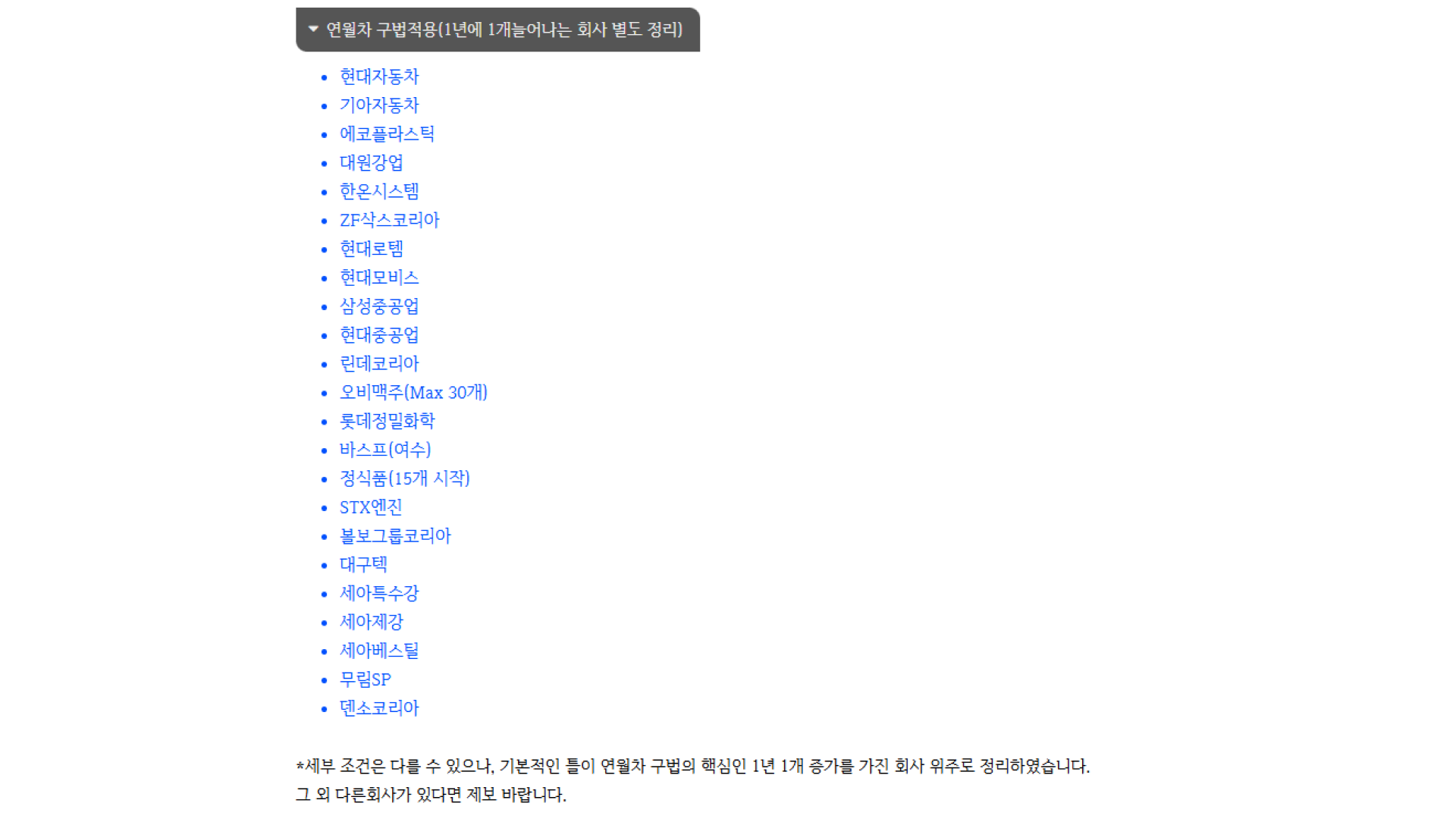

역으로, 이러한 연월차가 아직도 존재하는 기업은, 과거 44시간제를 계승하며 아직도 근로조건을 유지하는 것으로 볼 수 있다.

한 마디로, 완성차와 같은 한 발도 물러서지 않는 강한 노조에서 가능하단 말이 된다.

이외에도, 연차 촉진제와 생리휴가 무급이 이 당시 생긴 변화라 볼 수 있겠다.

기타, 과거 연차 제도의 변화에 따라 휴가 개수가 줄어든 만큼 36시간제에도 휴가 개수가 줄어들 개연성이 있다는 것이다.

2️⃣ 주휴일 제도 (휴일/휴무일) 변화

노란색 부분을 주로 보면 된다.

44시간제일 때는 토요일은 평일이었지만, 4시간만 근무하는 날이었다.

하지만, 40시간제 이후 휴무로 할지, 휴일로 할지에 대한 많은 갈등이 생겼다.

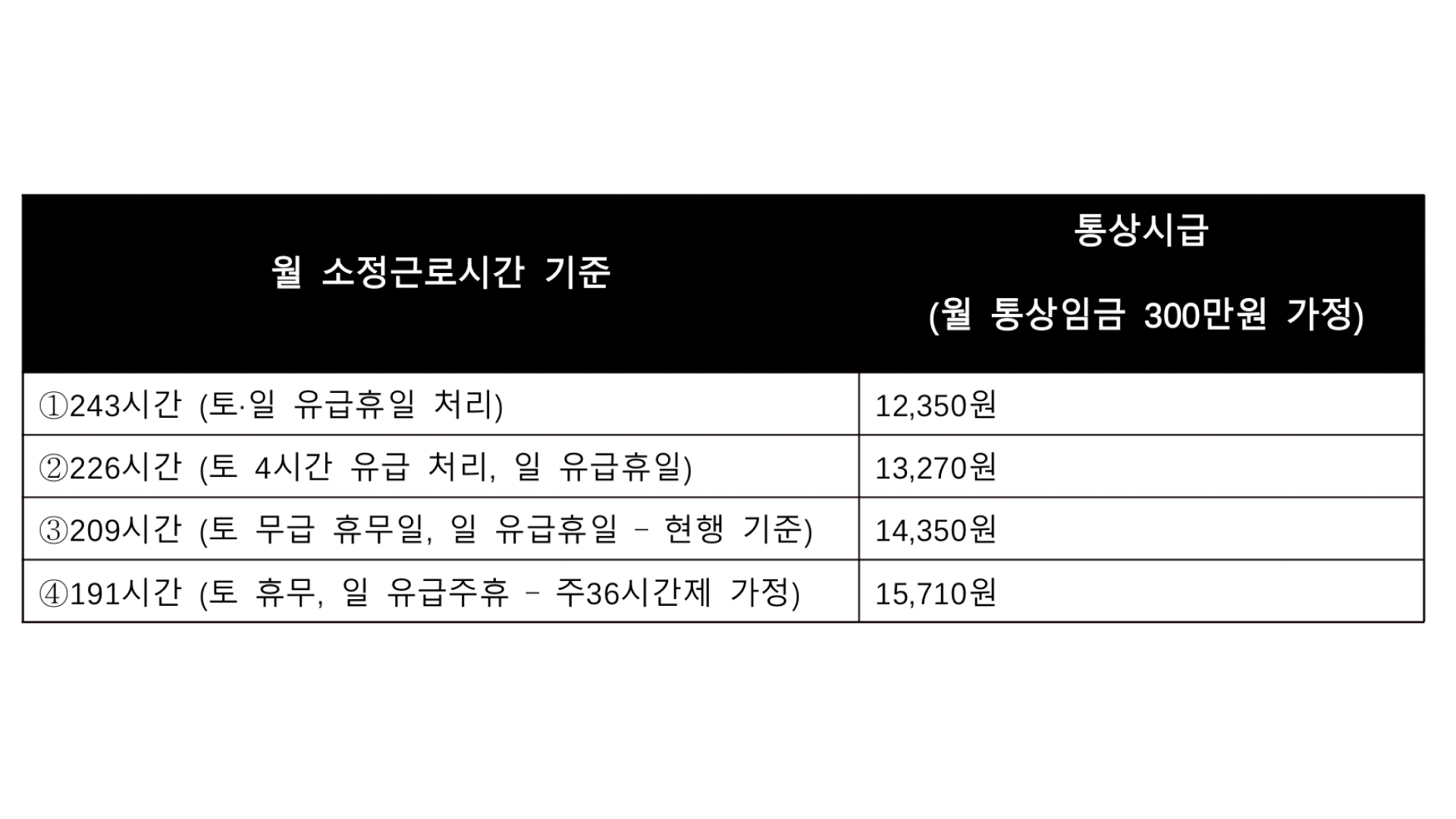

이러한 휴무와 휴일은 “유급이냐” “무급이냐”로 또 갈리게 되며 이는 임금을 구성하는 기초항목으로 시급제의 경우 기본급에 영향을 크게 줬으며,

나아가, 월급제인 경우, 근로 시수에 아주 큰 변화를 주게 되어 아주 민감한 주제로 떠오르게 되었다.

케이스별로 봐 보자.

월급제인 경우, 토요일을 어찌 볼 수 있느냐에 따라 시급이 약 3천 원까지도 차이 날 수 있다.

물론, 이는 법리적 근거에 의한 계산 방법이며 시수를 “단체협약” 자료에 의한 “단체협상 시수”로 취급되는 경우가 많기에 이러한 변화와는 크게 상관없는 경우도 많다.

하지만, 이러한 소정근로시간의 변경이 있는 만큼 시급제의 경우 기본급을 어찌 산정해야 하는지?

월급제의 경우 시급을 어떻게 다시 한번 논의 되어야 하는지, 추가로 통상까지 겹쳐 기업에 부담이 될 소지가 충분하다는 것이다.

3️⃣ 주52시간제와 행위수당(연장, 휴일)의 변화

당연하게도 4시간의 근로 시간의 축소가 있었으므로 총근로시간의 변화도 있다고 보는 게 맞을 것이다.

따라서, 주52시간제에서 48시간제로 변경되는 것이 타당하다고 보는 것이 맞다.

이는 일반 근로 36시간 + 12시간(연장 휴일 포함)으로

총근로시간 48시간으로 취급될 가능성이 높다고 보는 것이 맞다.

혹자는 36시간 + 16시간(연장 휴일 포함)으로 될 수 있다고 한다.

하지만, 주36시간이라는 변화의 자체가 근로 시간의 감소와 여가의 증진이 주목적이자 입법 취지로 볼 수 있기에 이는 범수 개인의 시각으로는 반드시 48시간제로 정착될 것으로 본다.

다만, 유예 시간을 두고 36+16에서 점차 36+12로 줄여나갈 것으로 예측하고 있다.

별 차이가 없다고 생각하겠지만, 현장에서 수당으로 먹고사는 생산 현장직의 특성상 아주 큰 변화로 받아들여질 수 있는 것이다.

일단, 주52시간제도로 맞추어진 “교대근로자”의 근로제도는 완전히 뒤바뀌어야 한다.

즉, 주당 42시간을 필수적으로 일해야 하는 4조 3교대, 혹은 4조 2교대 현장직은 기존 42시간 기본오티제도(주 2시간 OT X 1.5배 X 4.35주 = 13시간 치 시급) 이 완전히 변한다는 것이다.

따라서, 대근 없이도 평소 36시간 이후 오티를 계산한다면, 기본오티는 아래와 같다.

40시간제 대비 교대근로 자들은 매달, 26시간 치의 시급이 더 들어올 수밖에 없다는 것이다.

이는 법취지에 조금 반한다고 볼 수 있다.

근로 시간을 줄이고자 입법하였으나, 결국 시간외수당만 늘어나는 경과를 보여주는 것이다.

따라서, 과거의 사례를 바라보았을 때 이는 “기업의 부담”만 커지는 결과가 되므로 아래와 같은 경감책이 도입될 수 있음을 고려할 수 있다.

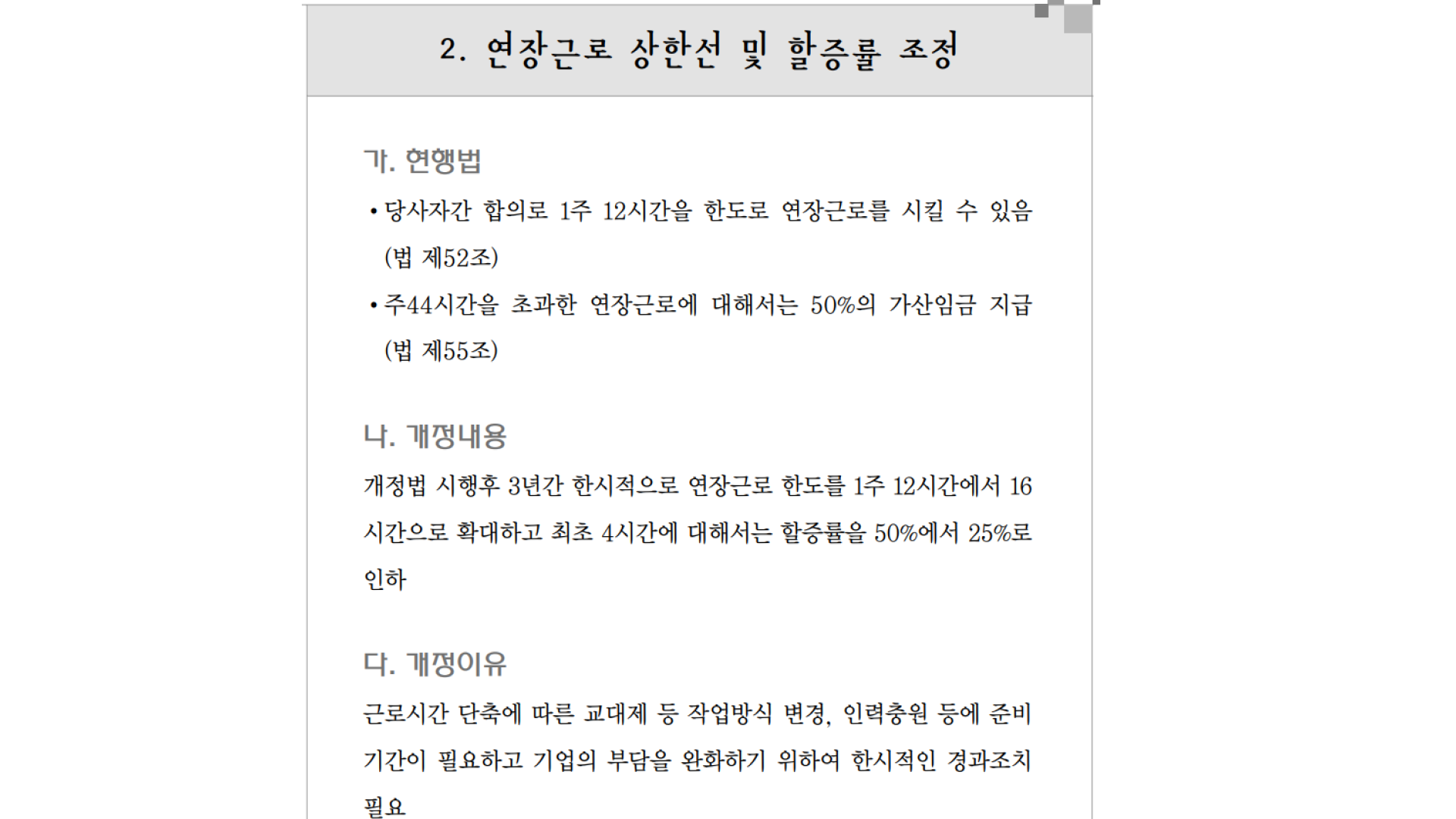

2005년 40시간제 도입 후

당초 근로 시간은 일반 근로 44시간 + 연장근로 12시간으로 총 56시간이 허용되었으나,

기업의 부담이 없도록 하기 위하여 일반 근로 40+ 연장근로 16시간으로 총 근로 56시간을 동일하게 지켜 주었다. 이는 법 도입 후 3년간만 한시적으로 적용된 내용이며, 특히 주목해야 할 것은 아래의 내용이다.

44시간에서 40시간으로 줄어들었으므로, 4시간 치의 시급은 25%만 할증하여 주면 된다는 문구였다.

이는 지금 보면 실로 충격적인 할 정률이지만, 이 당시 경제 산업계에 충격이 없도록 실제 적용했던 한시적 제도임을 알 수 있다.

이를 바탕으로 36시간제에도 예상을 해보자면,

2️⃣ 근무일반 근로 36시간 + 연장근로 4시간까지는 25% 할증, 그 뒤로 12시간은 50% 할증

입법 취지와 충격완화를 위하여 이렇게 정책을 짜낼 수 있다는 말이다.

따라서, 교대 근로자처럼 필수로 근무해야 하며, 무조건 사람을 더 뽑아야 하는 경우엔 기업 부담이 과중하니 연장근무 할증률을 조정할 것으로 보인다.

4️⃣ 기본급의 삭감

1~3 모두 기본급이 유지된다는 가정 아래의 변화를 썼다.

하지만, 시급제 근로자의 경우 당장 44시간 대비 4시간이 줄어든 급여를 받게 된다.

매주 4시간 치의 시급이 사라졌으니, 총 17.4시간만큼의 급여가 줄어든다는 것이다.

이는 대기업과 중소기업 간 차이, 그리고 협상력이 있는 노조나 단체가 있냐의 차이로 결과가 갈리게 되었다.

즉, 시급이 만원인 경우 226시간(주휴 포함), 226만 원의 기본급이 책정되었으며, 별도로 단협시수에 의해 통상시급은 더 높게 측정되었을 것이다.

이는 자연스레, 동일한 임금을 받는 체계로 간 것이며, 이외에도 기본오티의 추가 성과급의 추가, 복지포인트 제공 등 다양한 방법으로 보상이 된 경우 노사 합의가 되었을 것으로 추정할 수 있다.

즉, 시급이 만원인 경우, 209시간(주휴 포함), 209만 원의 기본급이 책정되었으며, 별도로 단협시수 또한 없어, 그냥 시급은 만원으로 고정일 것이다.

이는 226시간 대비 약 17시간의 손해로 볼 수 있으며, “사측이 보상해 줘야 할 의무”가 없기에 협상력이 없는 중소기업은 그대로 시급이 깎였다고 보면 된다.

이 대목에서 볼 수 있는 부분은, 정책의 변화가 있다면 반드시 대기업은 더 좋은 쪽으로, 중소기업은 더 나쁜 쪽으로 변화할 수밖에 없다는 것이다. 안타깝지만, 현실이다.

마무리하며

이렇게 네 가지 큰 틀에서 변화를 알아보았다.

2편은 “40시간 -> 36시간제로 변화에 대한 고찰”로 포스팅 후 이주 뒤 연재될 예정이다.

오늘 내용을 짧게 요약해 보겠다.

1. 주 4.5일제는 40시간제냐 36시간제냐에 따라 판이하다.

2. 2005년 근로 시간 40시간으로 축소는 아주 많은 진통을 낳았다.

3. 생산 현장직으로 과거를 되돌아보며, 36시간제에 대비해 보자.